2021年,北京讯——在全球半导体行业竞争日益激烈的背景下,光刻机作为芯片制造的核心设备,一直被国外企业牢牢掌控。中国半导体产业发展过程中,光刻机用掩模版(Photomask)的精密制造及搬运环节成为制约生产效率和良率的重要瓶颈。面对这一关键挑战,北京大呈机器人科技有限公司创始人武志刚决定挺身而出,带领团队不畏困难,投身于光刻机掩模版机器人研发工作。

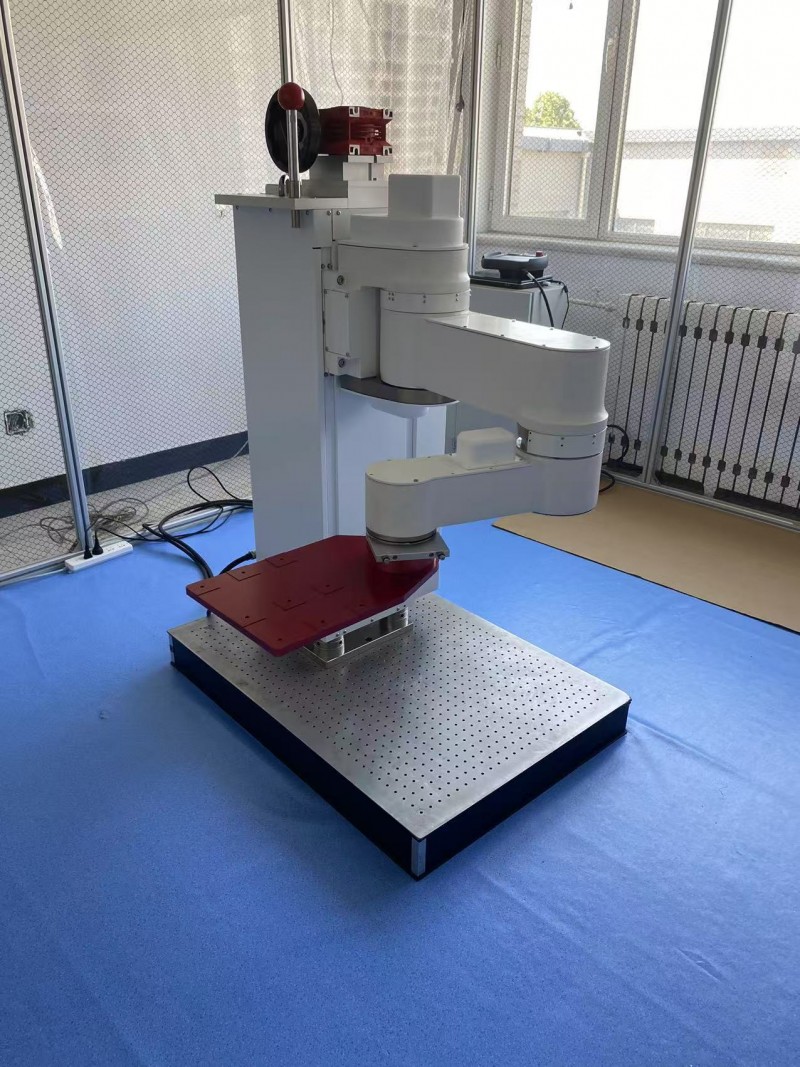

2021年,大呈机器人成功突破技术壁垒,研制出国内首款光刻机掩模版自动搬运与检测机器人,并正式投入批量使用。这一突破不仅填补了国内技术空白,也为中国半导体行业的自主可控发展提供了重要支撑。

在本次专访中,武志刚向我们讲述了研发背后的故事、遇到的挑战,以及他对中国半导体智能制造未来的展望。

从零起步:向高端精密制造进军

光刻机掩模版是芯片制造的核心之一,它相当于芯片的“照相底片”,决定了芯片电路的精度和质量。由于掩模版极其昂贵且极易受到污染或损坏,其搬运、检测、清洁等环节需要极高的精度和洁净度要求。

“国内很多半导体企业都在努力实现芯片制造的自主可控,但关键设备和配套自动化系统仍然依赖进口。”武志刚表示,“尤其是掩模版的自动化搬运,涉及高精度定位、无接触搬运、洁净环境控制等技术,以前国内没有一家企业能自主生产,我们的半导体企业只能依赖国外昂贵的设备。”

正是基于这样的现实情况,武志刚决定带领大呈机器人投入研发,填补这一技术空白。

攻克技术难关,打造高精度掩模版机器人

掩模版的搬运对环境洁净度要求极高,任何微小的污染或损伤都会影响芯片制造的良率。因此,研发掩模版机器人必须突破多个关键技术难点。

1. 超高精度搬运系统

普通工业机器人在毫米级误差范围内已经足够精确,但在半导体制造领域,掩模版的搬运误差必须控制在纳米级。

“大呈机器人自主研发了一套高精度运动控制算法,通过AI视觉识别与微纳米级振动控制技术,使掩模版的定位精度达到了±10纳米,这已经达到了国际先进水平。”武志刚介绍。

2. 无接触真空吸附搬运技术

传统机械手容易在搬运过程中产生摩擦,导致掩模版表面受损。大呈机器人团队开发了一种无接触真空吸附搬运技术,利用空气动力学原理,让掩模版“漂浮”在搬运平台上,实现无损搬运。

“这项技术的应用,使得掩模版的损坏率从原来的千分之一降低到了百万分之一。”武志刚自豪地说道。

3. 智能洁净环境控制系统

半导体生产对洁净度的要求极高,大呈机器人在掩模版机器人中集成了智能洁净环境控制系统,可以自动监测空气中的微粒浓度,并通过AI算法优化空气过滤和静电消除策略。

“我们让机器人不仅能搬运,还能监测环境洁净度,并自动调整参数,确保掩模版在最优环境下运行。”武志刚补充。

从实验室到工厂:国产设备的落地应用

经过一年多的研发,大呈机器人于2021年底成功推出了首款光刻机掩模版机器人,并在国内知名半导体企业中的生产线上投入试运行。

“刚开始,客户对国产设备的信心不足,担心精度和稳定性达不到标准。”武志刚坦言,“但经过严格测试,我们的设备在稳定性、洁净度控制和搬运精度方面完全达到了国际标准。”

在短短几个月内,这款国产掩模版机器人已经在国内半导体工厂投入使用,并受到广泛好评。

国产替代,迈向国际市场

国产光刻机掩模版机器人的成功研发,不仅打破了国外设备的技术垄断,也为中国半导体产业链的自主可控提供了更强的支撑。

“我们的目标不仅仅是填补国内空白,更是要挑战国际市场。”武志刚表示,“目前,我们正在与东南亚、日本、韩国的半导体企业洽谈,希望让中国制造的智能装备进入全球供应链。”

展望未来:智能制造推动半导体产业升级

谈及未来,武志刚认为,中国半导体产业的自动化、智能化将成为重要趋势。

“半导体制造是全球最精密的工业之一,未来的生产线一定是智能化、柔性化、无人化的。”他说,“我们的机器人不仅仅是替代人工,而是要赋予工厂更高的智能决策能力。”

大呈机器人计划在2026年前推出全自动掩模版存储与调度系统,让掩模版的管理、存储、清洁、搬运实现全流程自动化。

“未来的半导体工厂,可能只需要少量工程师负责监控,而所有的生产、搬运、检测都将由智能机器人完成。”武志刚展望道。

结语:科技创新,突破“卡脖子”技术

从最初的想法,到突破核心技术,再到批量落地应用,武志刚和大呈机器人用不到两年的时间,实现了从零到一的突破,为中国半导体制造业提供了自主可控的智能化解决方案。

“我们深知,这不仅仅是一个企业的成功,更是整个中国制造业向高端制造迈进的一步。”武志刚坚定地表示,“未来,我们将继续攻克更多‘卡脖子’技术,让中国智能制造在全球舞台上占据一席之地。